各施設で臨時休業、時短営業及びサービス内容の変更など実施されている場合がございますので詳しくは公式HPをご確認ください。

【群馬】世界遺産「富岡製糸場」へ大人の旅に出かけよう|歴史を知ればさらに面白い

.jpg-1.webp)

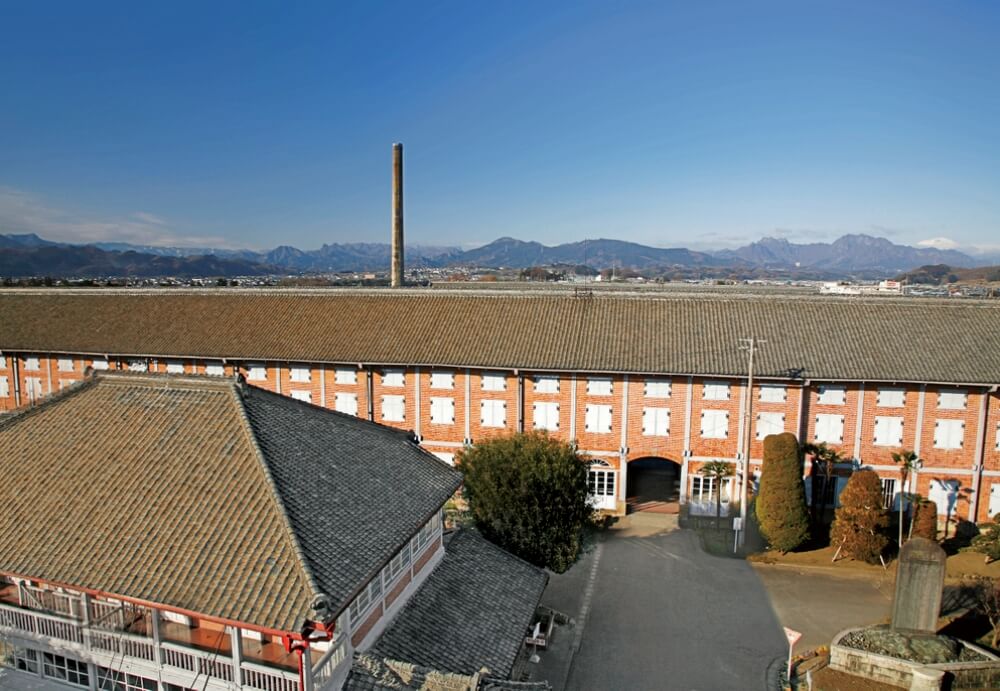

レトロな建物と操業時の機械が残る富岡製糸場

Lulu

Luluわたし、最近レトロな建築を巡ることにハマっているのですが、どこかおすすめの場所はありませんか?

それなら、群馬県富岡市にある「富岡製糸場」はいかがですか?明治時代に建てられた煉瓦造りの倉庫が今も残る歴史スポットですよ。

富岡製糸場!?

はい。富岡製糸場は、明治政府が初めて作った官営の大きな器械製糸場です。明治日本の産業近代化のシンボルとも言え、歴史を語る上で欠かせないスポットなんですよ。

そうなんですね!なんだか興味が湧いてきました!

さらに、富岡製糸場は世界文化遺産に登録されていますし、現在は展示が充実した見学施設になっているんですよ。

日本の産業を支えた大切な場所なんですね。マナさん、さっそく見学に行ってみましょうよ!

富岡製糸場ってどんな場所?

さあ、富岡製糸場に着きましたよ。

ここが富岡製糸場か……なんだか歴史を感じる、クラシカルな雰囲気ですね。

そうですね。富岡製糸場は、明治政府が作った官営工場です。フランス人のポール・ブリュナ氏を招いて明治4年(1871年)から建設をはじめ、翌明治5年(1872年)に完成・操業を開始しました。

フランス人の指導者がいたんですね!

はい。繰糸器などもフランスから輸入されました。もともと生糸は日本の貿易の大切な取引品目だったのですが、品質がそろった糸を大量生産することができませんでした。この問題を解決するためにも、大規模な器械製糸場が必要だったのです。

そうなんですね。富岡製糸場がある群馬県富岡市は、東京から少し離れているように思いますが、なぜここに建てられたのですか?

製糸の模範工場をどこに作ろうかと考え、ポール・ブリュナらは長野や埼玉、そして群馬を巡ったそうです。

周辺が生糸の原料となる繭をつくる養蚕(ようさん)が栄んで、ボイラーの燃料である石炭が採れ、さらに製糸に必要な豊富な水や広い土地があったことから、富岡が選ばれたとされています。

場所選びにもさまざまな理由があったんですね!

はい。そうして操業を開始した富岡製糸場では、300人もの女性が全国各地から集まり、工女として働きました。

外国貿易の活性化や国内産業の発展はもちろん、女性の雇用にも貢献したんですね。

そうなんです。そして、富岡製糸場は操業を停止する昭和62年(1987年)まで115年間稼働し続けました。

質の高い生糸の大量生産化を叶えた技術革新と、世界との技術交流に寄与したことが評価され、平成26年(2014年)には「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界文化遺産に登録されました。

ふむふむ……。富岡製糸場は、今日の日本を作ったすごい場所なんですね~

富岡製糸場見学には2パターンの”ガイド”利用がおすすめ

それではマナさん、いよいよ見学スタートですね!案内をお願いします!

ルルさん、歴史的背景が興味深い富岡製糸場を巡るなら、ガイドツアーを利用するのがおすすめですよ。

案内してくれる人がいるんですか!?

はい。富岡製糸場のガイドは2パターンあります。1つ目は、解説員による有料のガイドツアーです。40分ほどかけて、富岡製糸場をゆっくりとまわります。

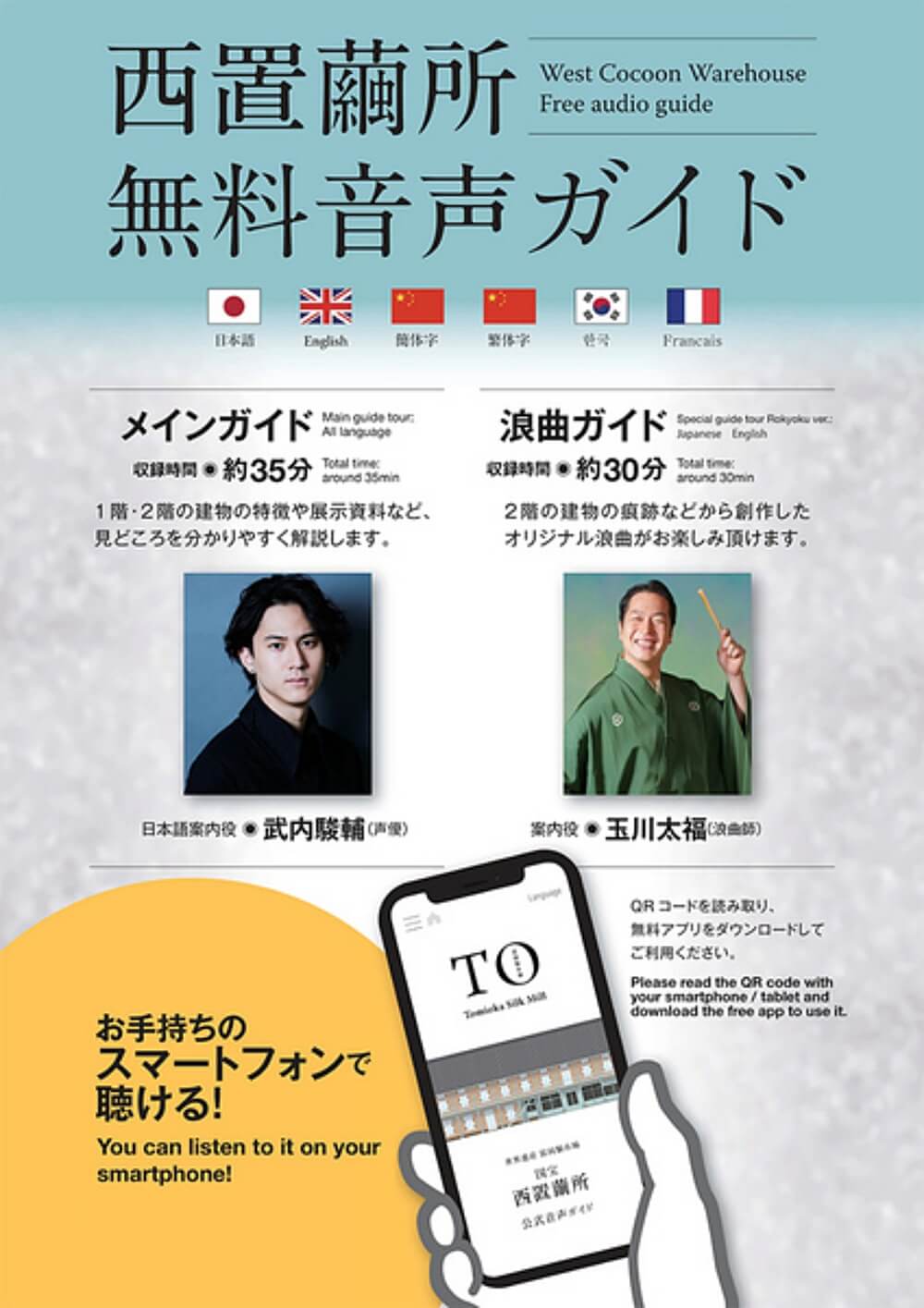

2つ目は、自分のスマートフォンで音声ガイドを聞く方法です。こちらは日本語、英語、中国語の3言語に対応しており、無料で利用できます。

ガイドを聞きながら、自分のペースで見学できますね。しかもQRコードを読み込む方式だから、簡単にアクセスができて使いやすいですね!

はい。ただ、ガイドを利用すると、目で見るだけでは知り得ない情報もたくさん教えてもらえて見応えが増しますよ。

富岡製糸場の3つの国宝

ルルさん、正面に見える煉瓦造りの建物は、繭を保管するための倉庫、「東置繭所」なんですよ。

ひえー!こんなに大きな倉庫の中いっぱいに繭が保管されていたんですか……

そうなんです。富岡製糸場はコの字型に建物が配置されており、西側にも同じくらいの大きさの「西置繭所」がありますよ。

たくさんの生糸を作るには、それだけたくさんの繭が必要だったんですね。

そうですね。ただ、東置繭所は現在、映像で富岡製糸場を紹介したり、お土産品やシルク製品を販売したりする場所になっています。

あっ!お土産も欲しいな~。帰りに寄りましょうね♪

そうしましょうか。東置繭所を抜けると広場に出ます。左奥に建っているのが「繰糸所」です。ここで、繭から生糸を取っていたんですよ。

わあ!とても大きな機械が並んでいて迫力がありますね!

明治5年の設立にあわせて繰糸器はフランスから輸入されましたが、日本人女性の体型や湿度が高い日本の気候に合わせ、ポール・ブリュナが改良を加えたそうですよ。

そんな工夫もされていたんですね。現在繰糸所には、昭和40年代に設置された自動繰糸機が並んでいますが、この繰糸機が一斉に動いていた様子は、きっとパワフルで壮観だったでしょうね。

本当ですね。さて、東置繭所を抜けた先にあるのが、西置繭所です。中は多目的ホールや、歴史を伝えるギャラリーになっています 。

使われていた道具や、当時働いていた人々の服のレプリカなどが展示されているんですね。

生糸ができるまでの工程の展示や、貯繭スペースも見られますよ 。

そして、この富岡製糸場に欠かせない繰糸所、そして富岡製糸場のシンボルの東置繭所、西置繭所の3棟は、国宝に指定されています。

富岡製糸場は建築技術も見どころ

ルルさん、富岡製糸場は建物にも注目するとさらに面白いんですよ。

建物ですか?

はい。例えば東置繭所など主要な建物は、木の骨組みに煉瓦で壁を積み上げて造る「木骨煉瓦造」です。西洋の技術ですが屋根には日本瓦を使うなど、西洋と日本の技術が合わさったものなんです。

へぇ~!そんな技術の融合こそが、レトロな建物の良さを生み出しているんですね。

そうですね。また、煉瓦の積み方も特徴的ですよ。一段の中で煉瓦の長い面と短い面を交互に置く、フランス積みと呼ばれる積み方を採用しています。

本当だ。確かイギリス積みでは、一段ごとに短い面と長い面を繰り返し積むんですよね。外観の印象も変わりますね……

そうですね。当時の人々は、フランス人から煉瓦の作り方を教わるところから始めたんですね。

江戸時代までは煉瓦造りはほぼなかったから、当時の人々にとっても新しい挑戦だったでしょうね。

さらに、繰糸所もまた特徴的な構造ですよ。ルルさん、どこかわかりますか?

え!なんだろう……

実は繰糸所は、中央に柱がないんです。トラス構造といって、屋根を支える小屋組をたくさんの三角形を組み合わせた骨組みにすることで梁への負担を減らし、中央に柱のない大空間を作ることができました。

そういえば確かに中央に柱がありませんね!日本の木造建築といえば、「大黒柱」というくらい柱が大切だから、これは画期的ですね。

当時の日本は電灯がなかったので、ガラス窓を大きくして自然光を取り入れる工夫もされているんですよ。

建築技術でも、新しい時代の到来ですね。

富岡製糸場で働いていた人々の暮らし

ちなみに、富岡製糸場の敷地内には、診療所や寄宿舎、首長館があり、ポール・ブリュナをはじめ、働いていた人々が暮らしていました。

仕事場であり、暮らしの場でもあったんですね。

そうですね。民営化されてから日本人の従業員が住んでいた社宅の一部は公開されており、内部の見学ができますよ。

わあ!昭和30年代の生活の様子が展示されているんですね。

当時の暮らしがリアルにイメージできますよね。

富岡製糸場ならではのお土産を買おう

ルルさん、最後に東置繭所に戻って、お土産を選びましょうか。

待ってましたぁ~

こちらでは、繭で人形を作るキットやシルクのストールなど、富岡製糸場ならではのグッズがたくさん並んでいますよ。

あっ!シルクのネイルローションやシルクのスキンケアクリームもありますね♪

ルルさん、シルクの石鹸もありますよ。これはお友達へのお土産にも喜ばれそうですね。

そうですね♡自分用にも買いたいですね~

他にも東置繭所にある「富岡シルクギャラリー」では、富岡産の繭を100%使った富岡シルクプレミアムコレクションが販売されています。大事な人へのギフトや自分へのご褒美にぴったりですよ♪

まとめ

明治の日本の産業発展に貢献し、115年間も走り続けた「富岡製糸場」。その歴史に触れ、ゆっくりと建物の価値や当時の人々の生活を知る旅は、知的好奇心を満たす大人の一人旅や女子旅におすすめです。富岡製糸場前の城町通りをはじめ、周辺には地元グルメや食べ歩きグルメも豊富にあります。富岡製糸場と富岡市街の大人旅へ出かけてみてはいかがでしょうか?

【最寄り空港から富岡製糸場までの交通アクセス】

羽田空港〜富岡製糸場 2時間〜2時間半

新.jpg-1-300x71.webp)